牧之は、100日間雪閉ざされる豪雪地で生まれた。積雪の多い厳しい自然環境の中、耐え抜き暮らす生活を身体で感じ取っていた。それは時として、生きるか死ぬかの厳しい自然環境の中での雪との生活であった。

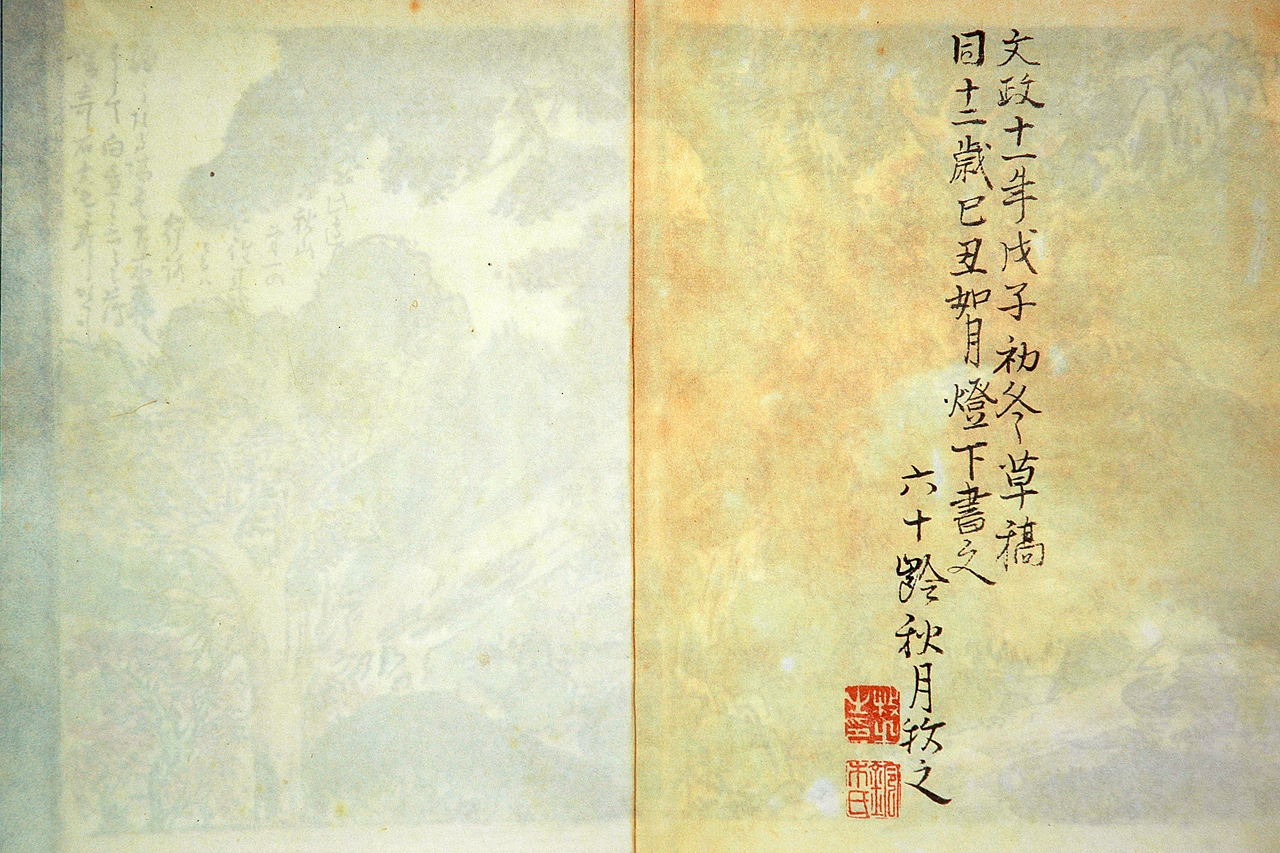

暖地の風流人は、小雪が舞う情景やうっすらと景色を白く染める雪にあこがれを抱き、「沫雪(あわゆき)」と呼び優雅そのものと表現している状況を見るにつけ、牧之は、真の雪の恐ろしさと、厳しい生活を知らしめる思いで『北越雪譜』をしたためた。

暖地の風流人は時折、雪を美の対象としていた。「雪月花」は、まさにその典型例であり「雪見酒」は、美しい雪を眺めて酒をくみかわす情景であった。

万葉集に「松陰の浅茅が上の白雪を消たずに置かむことはかもなき」と詠んだ歌がある。これは松陰のたけの低いちがやの上の白雪を、消さずに置く方法は、ないものかという嘆きだと高橋実先生は話された。

平安時代の『枕草子』には、雪がおもしろい対象として記述されている。「降るものは雪。にくけれど、みぞれの降るに、霰、雪の真白にてまじりたるをかし。檜皮葺、いとめでたし。すこし消えがたになるほど。おほく降らぬが、瓦の目ごとに入りて、黒うまるに見えたる、いとをかし。」とあり、ふわりと降った雪が檜皮葺の屋根に積もる美しさを「いとめでたし」や「いとえおかし」と表現する京都の雪の少なさが想像される。

鎌倉時代の『徒然草』には、「雪の趣のあるさまに降って」の下りや「この雪をどんな気持ちで見ていつのかと、一筆もお書きにならないほど」とあり、久しぶりに京都に降った雪は、「風流人たちの心を動かさないではおられなかったのでしょう」とも、徒然草の一文を拾い上げて高橋先生は、指摘されている。

「このように、日本の古典の中に登場する雪は、風流人の心をなごませる材料になっています」と高橋先生は指摘し、牧之が書き残した『北越雪譜』には「とても美しい雪」ではなく、「屋根よりも高く積もって、春になるまで融けない」、「吹雪に巻かれて、雪の中で遭難したり、屋根に積もった雪の重みで圧死したりする」雪の事象は、「日本人が雪に対してもつ感情を、根本から変えてしまうほどの大きなショックを読者に与えたのです」と高橋先生は伝えられた。

高橋 実 1985 『鈴木牧之 –雪国の風土と文化-』 新潟県教育委員会