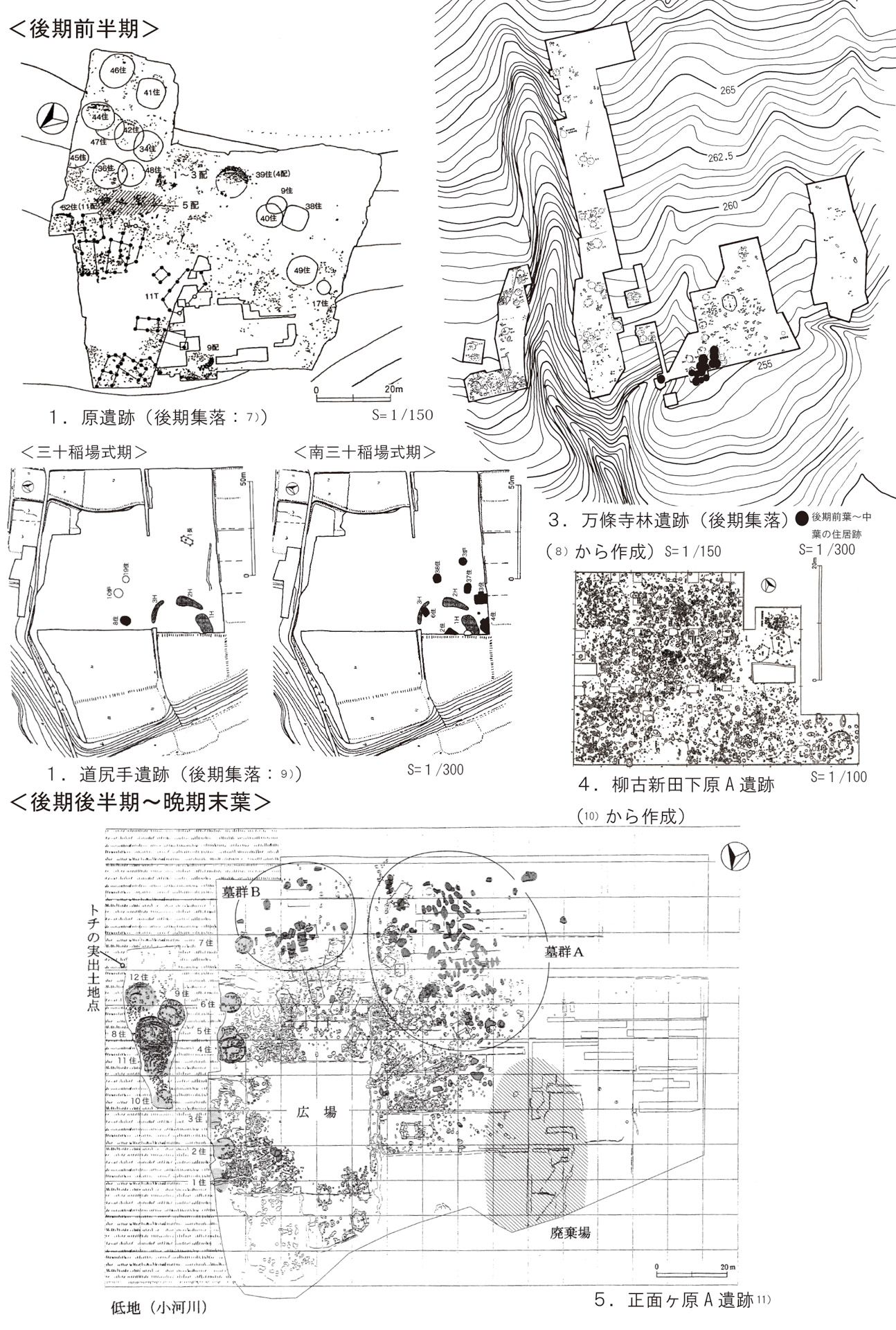

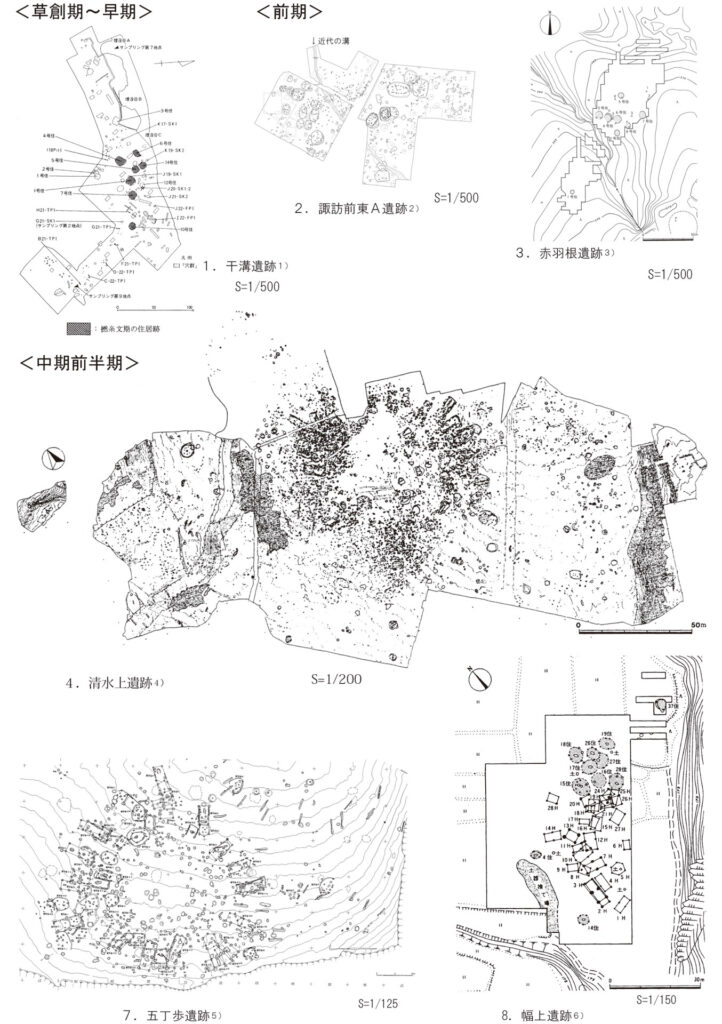

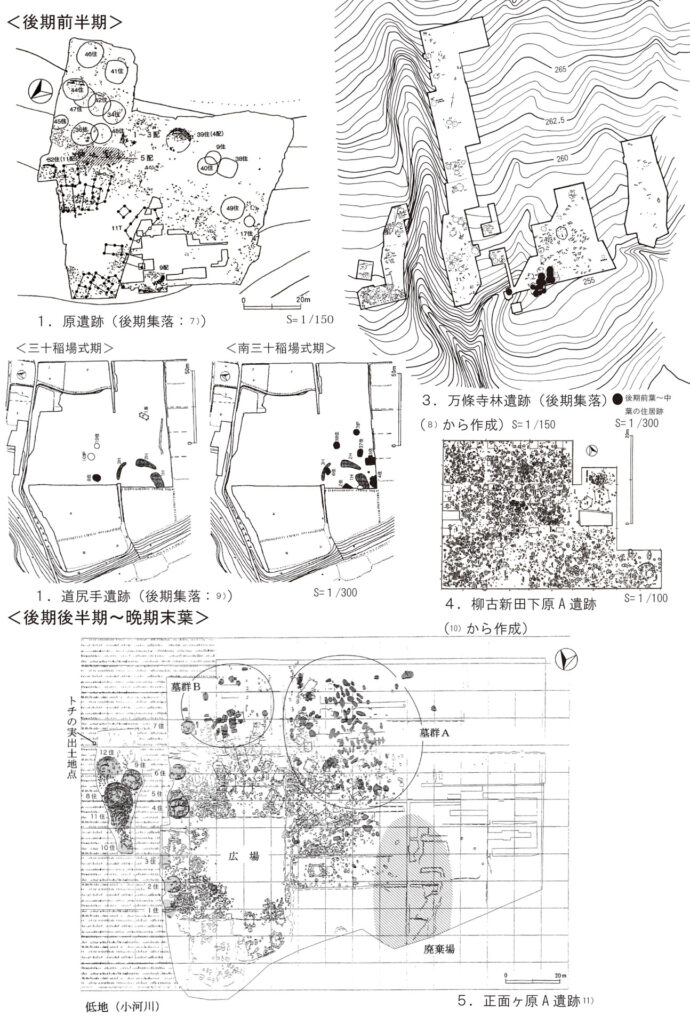

1.4万年という時間の中で、静かに気候は変化し、それに伴う自然環境も変化したと推測される。縄文人の活動は、移動性の高い生活様式から定住性の高い生活様式に変化したと考えられている。その変化の中で、自然環境への適応としての生業活動と食環境の変化も同様に生じたと考える。すなわち、苗場山麓の考古学では、前期中葉の諏訪前東A遺跡⇒中期中・後葉の沖ノ原遺跡・道尻手遺跡・堂平遺跡⇒後期末葉~晩期前葉の正面ヶ原A遺跡の3段階に変化する集落遺跡から生業活動とそれが支えてきた人口規模(集落構成員)を検討することが重要である。

このように前期中葉⇒中期中・後葉⇒後期末葉~晩期前葉の3段階から把握された石器組成から生業活動の違いを推測することが可能であろう。すなわち、居住域をどこに置くのか、その住居の配置、集落構成上の要素とその配置は、社会と深く関わる。どのような生業を展開した社会の集落であり、その集落で使用された土器相を理解する必要がある。

後期末葉~晩期前葉の集落構成は、中期中葉~後葉の集落構成とまったく異なる。正面ヶ原A遺跡では、広場を囲むように建物跡が巡る。しかし、そこには竪穴住居跡はない。竪穴住居跡はトチノキの実を渋晒する小川の左岸と右岸に偏在する。建物跡の東側エリアの墓域が東西に分かれて形成される。埋葬は単なる土坑ではなく、上部構造に配石を持つ形態に変化している。すなわち、踊りなどを催す広場の下には、祖先を祀る墓はない。

縄文時代ではあるが、中期集落と晩期集落では、その構造が大きく変化していることを強調する必要がある。その背景には社会の有り様とそれを支える生業活動に変化があったと推測される。

参考文献

江坂輝彌 1976 『沖ノ原遺跡』 新潟県中魚沼郡津南町教育委員会

佐藤雅一ほか 2005 『道尻手遺跡』 津南町教育委員会

佐藤雅一ほか 2010 『正面ヶ原A遺跡から垣間見る縄文社会―北信越の縄文時代後期後葉から晩期前葉―』 新潟県津南町教育委員会 信濃川火焔街道連携協議会

佐藤雅一ほか 2011 『堂平遺跡』 津南町教育委員会

佐藤雅一ほか 2014 『魚沼地方の先史文化』 津南町教育委員会

青木利文・佐藤雅一ほか 2016 『諏訪前東A遺跡―県営中山間地域総合整備事業に伴う発掘調査報告書―』 津南町教育委員会