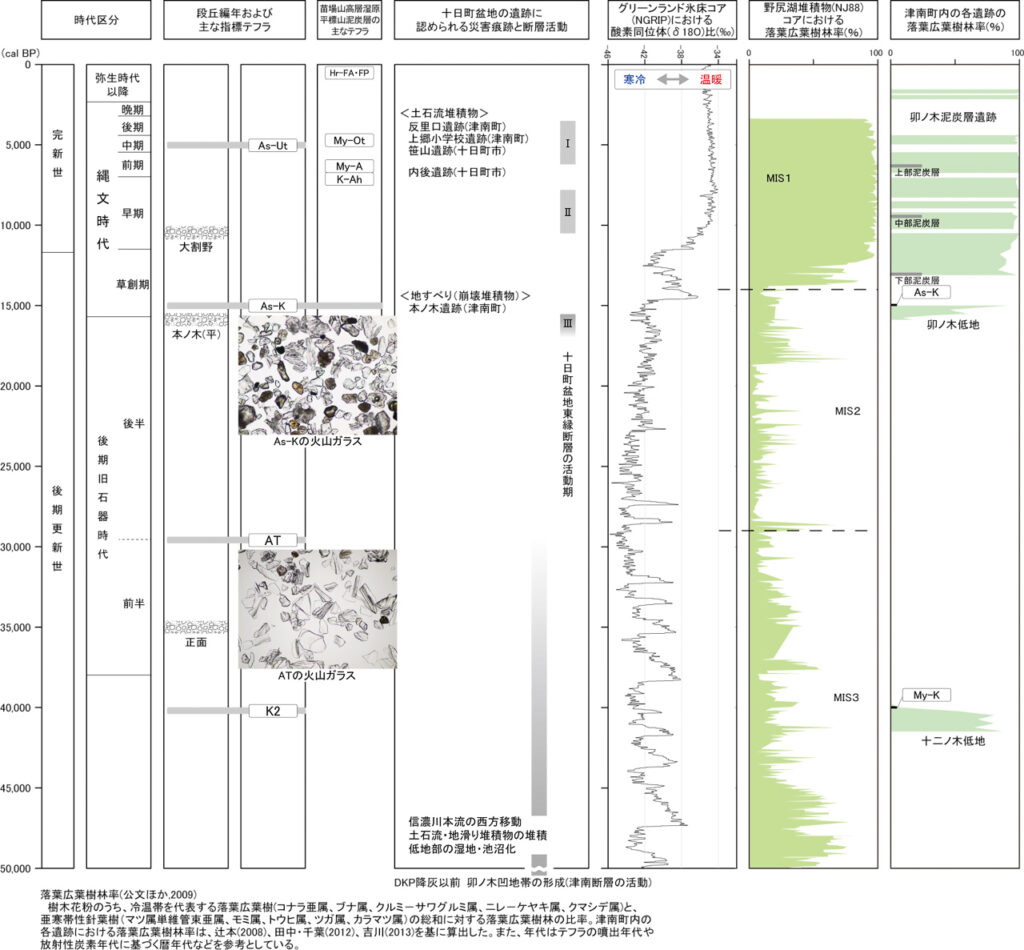

環境と縄文人の関係は、重要な問題である。1.4万年もの長い時間を保有する縄文時代は、地球時間で起こる静かな気候変動を幾度となく経験した。少なくとも、寒冷環境から温暖化への段階的変化、特にヤンガー・ドリアス期と呼ばれる「寒の戻り」や、日本海への対馬海流の流れ込みに伴う多雪化、世界規模の温暖化に伴う縄文海進、それ以降の安定した気候から4.2Kと呼ばれる寒冷化など、気候イベントに伴い森の様相が変化し、それに順応してきた縄文人の生活も変化したと考えられる。

津南段丘および周辺の5万年前以降の古環境

津南段丘および周辺の5万年前以降の古環境

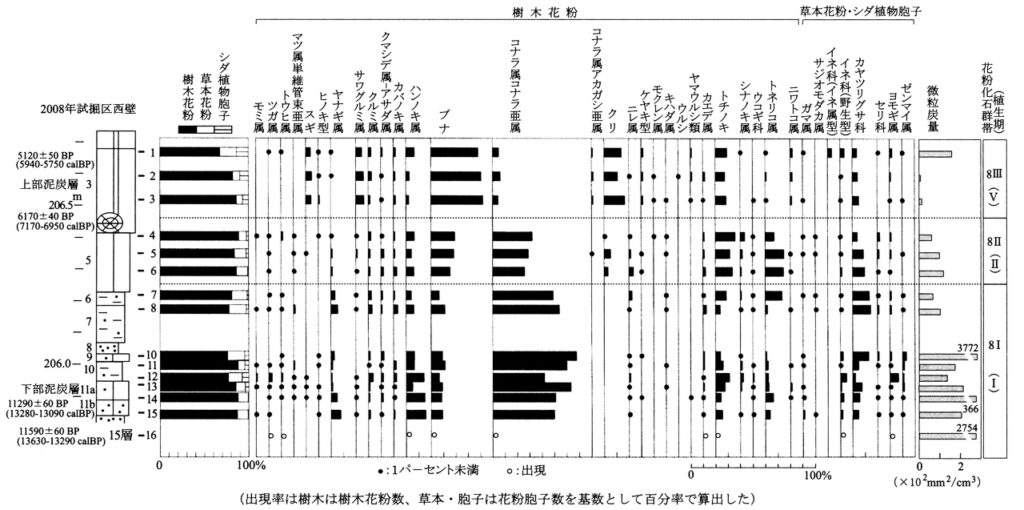

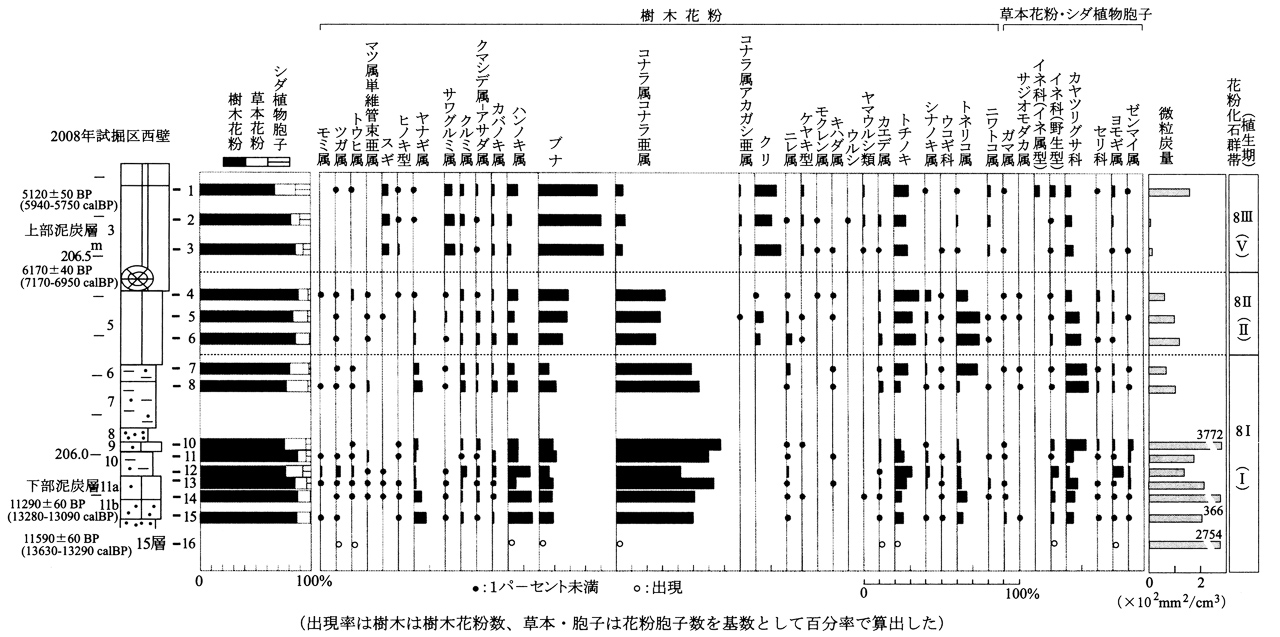

草創期から前期前葉までは、移動性の高い生活や振り子式の移動生活が想定されている。前期中葉になると竪穴住居跡が明確となり、それらがムラを構成することが諏訪前東A遺跡の発掘調査で明らかになった。また、次の段階になると諸磯式土器を持つ集団が谷川連峰を越えて、魚沼地方にコロニーをつくる。この諸磯式土器にはイノシシ塑像が付く特殊な土器があり、イノシシの家畜化問題が横たわる。この段階の泥炭層から大量のクリ花粉が検出され、卯ノ木泥炭層遺跡近傍では、管理されたクリ林の存在が想定されている。中期になると沖ノ原遺跡や道尻手遺跡、堂平遺跡など火焔型土器を保有する大規模集落が現れる。この頃は、現行の気候と同様であるといわれており、3m前後の積雪に埋もれた縄文ムラとそのなかで越冬する縄文人を思い浮かべる。重要なことは、越冬用の食料・燃料材の確保と保存技術、ストックベースである。約100日、雪の中での生活を縄文人は送っていたと考えられる。縄文時代後期に入ると集落の再編成が起こる。その背景には気候の寒冷化やインフルエンザの流行が考えられている。そのような社会不安から記念物造営が各地で展開するようである。また、縄文文化は内部的に爛熟し、社会の複雑化が生じたとも言われている。

中期から晩期は、定住生活が基本であったと考えられ、森の民として、秋に遡上するサケなども食料全体の一部に取り込み、堅果類などの粉食加工を中心とした高度な生存戦略が進められたと考えられる。その中で、晩期の正面ヶ原A遺跡で発見された「トチ塚」は、トチノキの実を加工して、水晒ししたことを予想させる。すなわち、この晩期では確実にトチノキの実を大量採取して、アク抜き技術を獲得していた森の民が住んでいたことが明らかである。

卯ノ木泥炭層遺跡の試掘トレンチにおける主要花粉分布図

卯ノ木泥炭層遺跡の試掘トレンチにおける主要花粉分布図

参考文献

佐藤雅一ほか 2017 『本ノ木-調査・研究の歩みと60年目の視点-』 津南町教育委員会