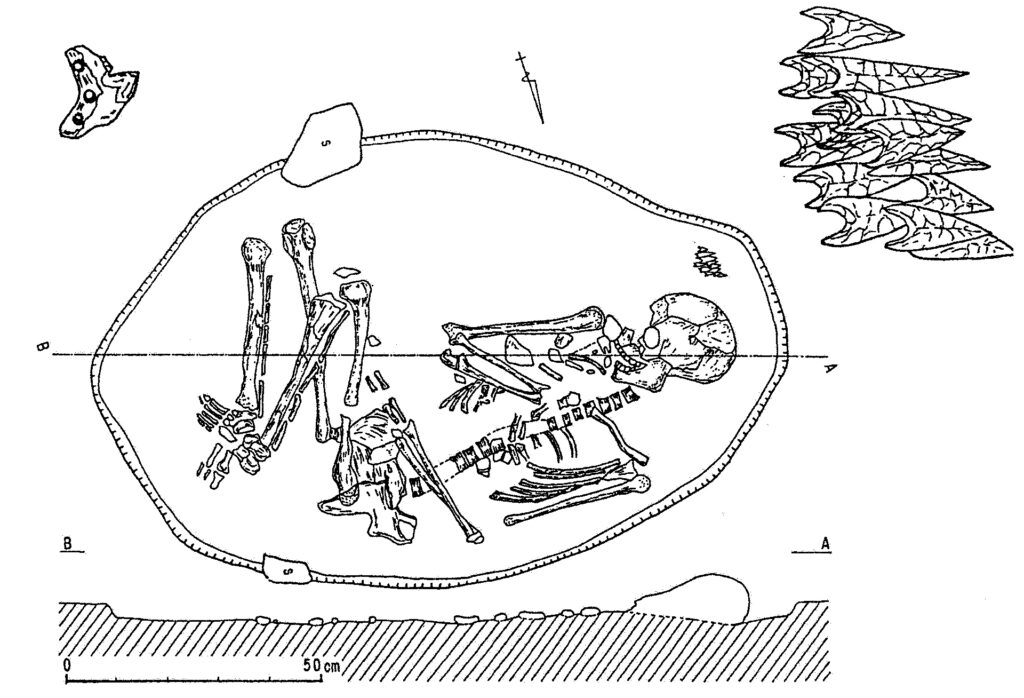

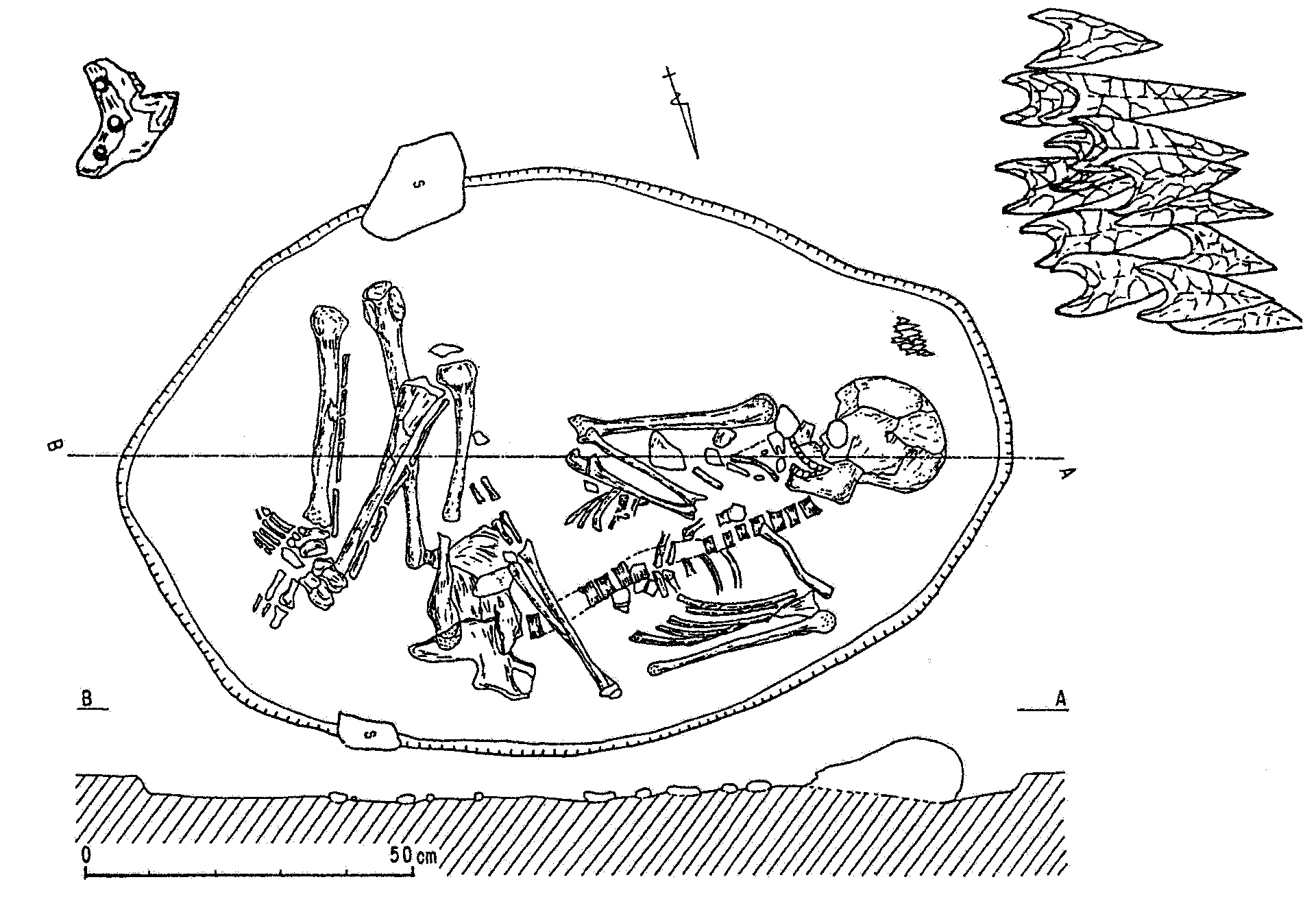

埋葬形態には、身体を曲げて埋葬する「屈葬」(第1図:縄文時代中期佐渡市堂の貝塚)と体を伸ばした状態の「伸展葬」がある。

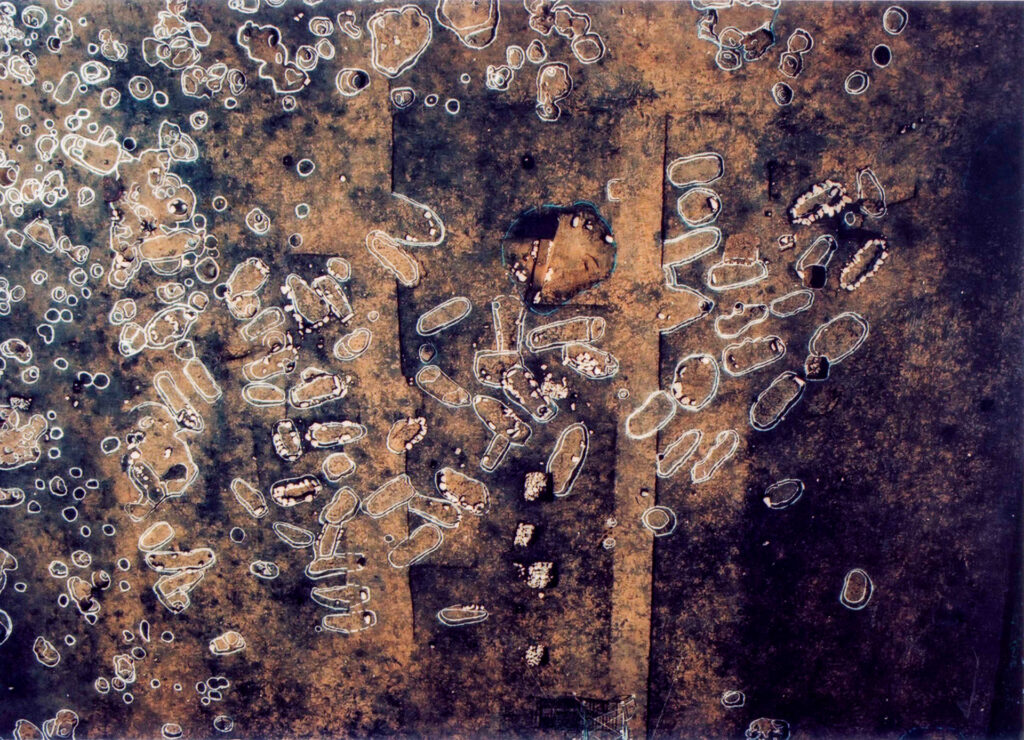

正面ヶ原A遺跡は、東西に分かれた墓域が検出された。その墓は、配石遺構(上部構造)と埋葬土坑(下部構造)で構成されていたと推測される。検出段階では、上部構造を保ち検出された事例と、昭和30年代の開発で、上部構造が破壊された状態で下部構造の埋葬土坑が確認された事例がある。この上部構造の有無については、すべてが上部構造を持っていたと言い切る確証はなく、上部構造を持つ墓坑と上部構造を持たない墓坑が存在していた可能性もある。墓坑から副葬品や着装品の出土は無く、身分階層の有無を推しはかることは難しい。しかし、仮に上部構造の有無が明確にあるのであれば、それが何かしらの社会的基準によって作り分けられていた可能性がある。

佐渡市堂の貝塚

佐渡市堂の貝塚

身体を伸ばした状態で埋葬することから、土坑は細長い。その主軸方向を計り、グラフ化するならば、その示す方向にいくつかのまとまりが見出される。大凡のW‐Eの軸に沿うグループは少なく、N‐Wへ約80度から30度に振られるグループとW‐Sへ約50度から10度に振られるグループの二つの分かれる傾向がある。

これは構築時期が深く関わると想定している。今後の研究では、そこに上部構造の有無や、上部構造の分類属性を重ねて検討することになる。その結果が分かり次第、報告したい。

また、西群墓域に正位の埋甕が検出されている。その対象が幼児なのか、胎児なのか、まったく異なるものなのかは不明である。さらに墓域から外れたL13区において興味深い埋甕が検出されている。使用された深鉢上部は欠損し、その底部内面に2点の磨製石斧(蛇紋岩製・完形と刃部欠損品)が入れられ、その上を円礫で埋められていた。磨製石斧の類似埋納例は、以下のとおりである。

栗島義明は、土器への磨製石斧の埋納18例を挙げ、その状態を整理した。その中で、大中小の大きさのセット関係で埋納されていることから、地域社会の物資流通システムも鑑み、用途において保存保管し、適宜必要な際に取りだし使用していたと述べている。磨製石斧が伐採、木材加工など生業活動に不可欠な道具であるものの、蛇紋岩類製などの磨製石斧の入手は定期的でなかったことからこのような埋納行為が行われ、それは、磨製石斧のみならず、黒曜石やオオツタノハ製の貝輪なども同様に扱われていたと述べている。

参考文献

金井町教育委員会ほか 1977 『堂の貝塚』 金井町教育委員会

加藤雅士 2010 「墓を研究する視点」『津南シンポジウムⅥ 正面ヶ原A遺跡から垣間見る縄文社会-北信越の縄文時代後期後葉から晩期前葉-』 津南町教育委員会

野島泉・粟島義明 2025 「ヒスイ輝石岩製磨製石斧の製作・流通」『装身具研究の現状・課題〈発表予稿集〉』 明治大学黒曜石研究センター・日本玉文化学会