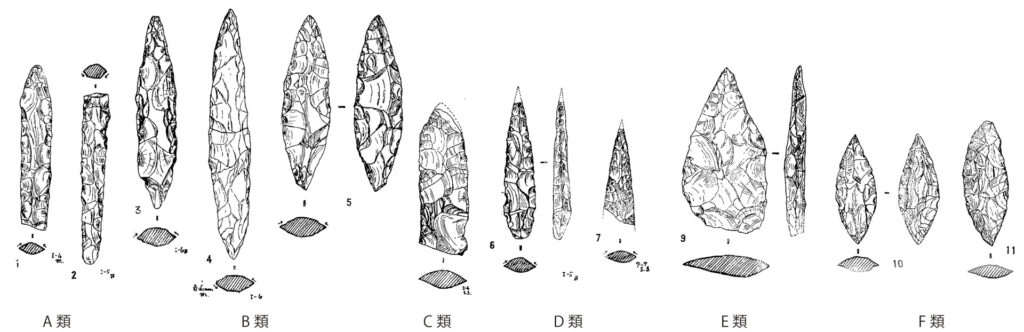

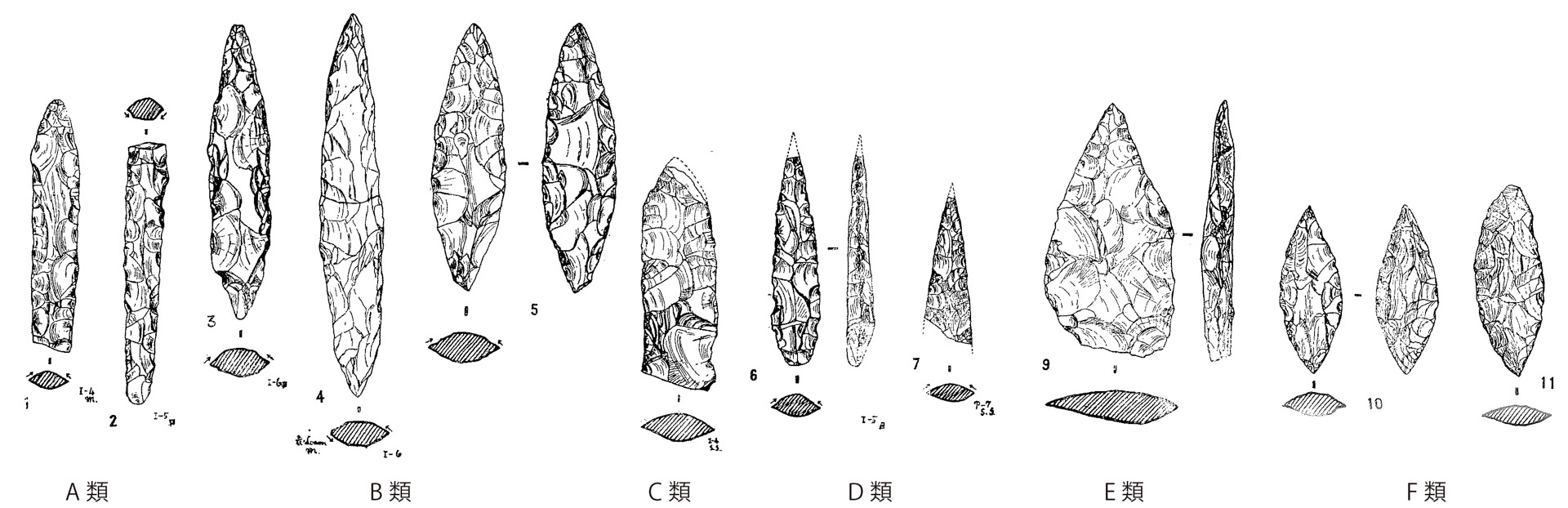

石材原産地に近い遺跡地には、在地石材を草鞋形やハンバーグ形に近似した形態や、両面粗割り加工したブランク(母形)の状態で搬入される特徴がある。そのブランクから尖頭器(石槍)が製作され、形態は芹沢長介によって6形態(A類~F類)に分類されている。この6形態は、A類に加工する工程の一形態であると考える研究者や、複数の完成形態と加工工程の複数形態であると推測する研究者など、6形態の捉え方は多様である。

今後は、ブランクから剥離された剥片素材が石器に使用されているかを探求するための剥片接合検証作業を進める必要がある。大量製作の意味は、当時の季節性と遊動生活様式を背景に石器石材産地における大量製作と消費活動にある。その社会的機能の意味を明確にすることが必要であろう。

類似する石器群の多量な出土例に、草創期の新潟県小瀬が沢洞窟遺跡や山形県日向洞窟遺跡やその近傍地点がある。これらを含めて通時的に認められる出土状況を、廃棄行動の裏側にある精神的背景すらも考察に入れ込む必要があるだろう。

以下、『越佐研究12集』から抜粋(一部改変)

―ポイントの形態と製作法―

A類:細いためか完全なものは1本も発見されなかったので、全景を確かめることは出来なかったが、破片から認められるところでは、巾は先端より2~3cmのところが最も広く、先は平たく二等辺三角形を呈している。先端より胴部へとだんだん厚くなり、又漸次細くなってそのまま丸い根本になる。長さはよく分からないわけであるが、まちまちであったことが想像される。なおこの形のものは、現在まで他の遺跡からは一度も発見されていない。

B類:これは当遺跡出土のポイント中、最も数が多く、約半分を占めるのではないかと思われる。長さは10~15cm、太さは2cm強で、最も太い部分はポイントの略々中央部にあり、両端が尖っている。長さや巾について多少の変化はあるが、まとめて1つに分類することが出来よう。ただこの中に根元に近く一方に小さな張り出しを持つものがいくつか見出され、1つの特徴を示しているかに思われる。これは製作上の自然的要因によったとも考えられるが、想像すれば或いは柄を取り付けるのに便利なように残されたものであったかもしれない。

C類:Aの巾を広くしたような形であるが、破損していないものがないので全体の形はわからない。一般に厚くなく胴部の広さにほとんど変化がないことに特徴が見られる。

D類:先が細く尖っているものであるが、これは比較的小形なものに限られているらしい。先が細いためか、欠けていて完全なものは見出せなかった。勿論、尖った方を先にして使った物であろうが、これも今まで注意されなかった形態のものである。

E類:厚さの割合に巾が著しく広いものである。これも完全なものは見出されなかったが、長さはそれ程長くないものであろうと思われる。先が尖り根元は鈍くて、全体として扁桃形をしており、周囲は細かく整えられている。

F類:小形なものとして分類したが、長さは6cm内外、中央部の巾が広く木葉形をしている薄手のものである。僅か5個しか出土しないが、特徴的なものなので、1つに分類してみた。

参考文献

芹沢長介・中山淳子 1957 「新潟県津南町本ノ木遺跡調査予報」『越佐研究第12集』

新潟県人文研究会