考古学縄文時代草創期– category –

-

本ノ木論争の背景と展開

1.芹沢長介の研究2.本ノ木論争の背景3.本ノ木論争の行方1.芹沢長介 1919年に静岡で生まれ、2006年に逝去された。考古学を学ぶために明治大学に入学し、相沢忠洋と出会い、共に群馬県の岩宿遺跡発掘調査に従事、1万年以上前の打製石器を発掘し、日本に旧石... -

A地点出土石器群の特徴

-

尖頭器の形態-本ノ木型尖頭器-

-

尖頭器石器群の石材組成

-

抉入削器

-

尖頭器の大量制作の意味

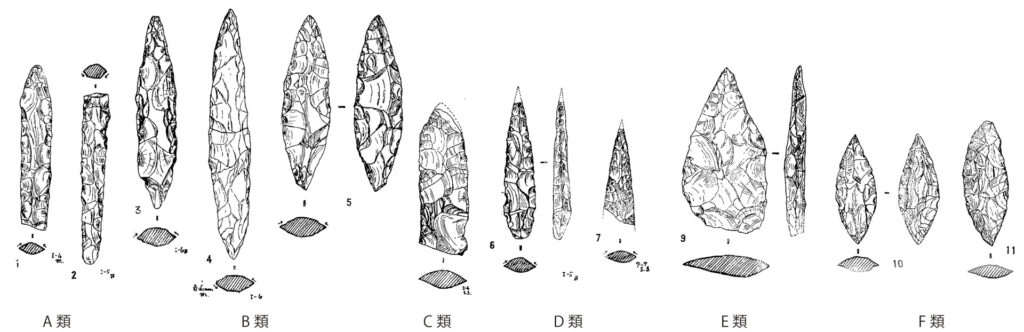

石材原産地に近い遺跡地には、在地石材を草鞋形やハンバーグ形に近似した形態や、両面粗割り加工したブランク(母形)の状態で搬入される特徴がある。そのブランクから尖頭器(石槍)が製作され、形態は芹沢長介によって6形態(A類~F類)に分類されている... -

「本ノ木式土器」について

-

下位段丘面を覆う山体崩壊堆積物

本ノ木遺跡の信濃川側に一段低い幅狭い段丘面がある。地表面では、本ノ木遺跡(約214m)に対して下段丘面(約208m)であり、その比高は約6mを計測する。この本ノ木遺跡の信濃川端部から下段丘面に掛けて調査トレンチを設定し、調査したのが國學院大學考... -

土層の剥ぎ取りについて

第1次調査において芹沢長介が分層し記録した土層観察面が第3次調査の際に確認された。よって、津南町教育委員会は、再度第4次調査に伴い学史上貴重な土層観察面を検出し、この土層観察面を剥ぎ取り保存し、公開活用することを決めた。土層は剥ぎ取り手法... -

本ノ木遺跡B地点の押圧縄文土器群

-

卯ノ木南遺跡の押圧縄文土器群

本ノ木遺跡の段丘面より2面下位にある段丘面に卯ノ木南遺跡は立地する。その比高は約5mを計測する。卯ノ木南遺跡は、原則回転手法の草創期土器は認められず、縄原体を縦位や羽状に押し付ける特徴がある。その原体には「太く短い原体」と「細く長い原体」... -

卯ノ木南遺跡のフラスコ状土坑

卯ノ木南遺跡第1次発掘調査では、A・B‐1・2区からフラスコ状土坑が密集して検出された。フラスコ状土坑は、砂層で埋もれており、その一部の水洗い選別調査で稀薄ながら炭化物や押圧縄文土器細片が検出されている。今後、炭化物の分析(年代測定や樹種同...